A partir de cette notion d’intégralité et d’une méthodologie à visée systémique, le conseil de l’écologie a réfléchi à :

- quelle était la situation actuelle au sein de notre diocèse pour vivre, penser, expérimenter, agir à la conversion écologique de l’Église ?

- quelle serait la situation souhaitée où cette conversion écologique serait pleinement aboutie et réalisée ?

- et quels seraient les changements transformateurs et les innovations perturbatrices qui permettraient de créer l’espace nécessaire à l’émergence de cette conversion écologique ?

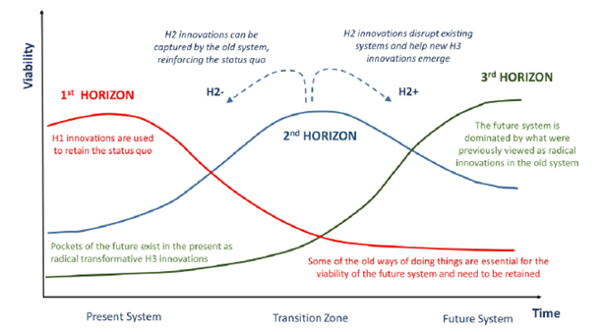

Le modèle ci-dessous des « Trois horizons » de l’économiste Bill Sharpe¹ est une schématisation parlante pour illustrer ces trois questionnements et faire dialoguer dans un même cadre différents types d’acteurs∙trices de mentalités différentes.

Les trois horizons (H1, H2 et H3) se chevauchent dans cette illustration, car il y a une prévalence des pratiques, des connaissances et des valeurs qui varient dans le temps. Le processus consiste à réussir à faire décliner dans le premier horizon des manières de faire, de voir les choses qui ne sont plus pertinentes, tandis que de nouvelles activités, croyances du troisième horizon émergent et finissent par devenir le modèle d’avenir. Pour y parvenir, trois types d’innovations – ou “horizon” – exigent différentes approches pour contribuer à divers types de changement. Dans le premier horizon, il est possible de mener des actions innovantes nécessitant de petits ajustements au sein des systèmes existants, afin d’obtenir des résultats prévisibles, rapides et modestes. Dans le deuxième horizon, des actions innovantes nécessitant des changements substantiels (même idée, mais des règles différentes) au sein des systèmes existants procurent des résultats moins prévisibles, plus lents et substantiels. Ces actions sont plus difficiles à mettre en œuvre, car elles font face à une certaine résistance. Finalement dans le troisième horizon, les actions sont basées sur des idées, des valeurs et des croyances radicalement nouvelles nécessitant des changements radicaux au sein des systèmes existants. Ces changements sont très difficiles à mettre en œuvre, car les besoins sur le plan des capacités sont inconnus ; ces capacités doivent être développées au fil du temps.

Cependant ces changements dits transformateurs – et non imaginés dans un but de « greenwashing » – viennent perturber les modes de vie actuels, les systèmes de pensées. Selon Olivier De Schutter, rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, une nouvelle norme sociale peut être adoptée au sein d’un groupe si 20 à 30% des individus l’appliquent. Ce point critique tient au fait qu’il existe toujours un écart, plus ou moins important, entre d’une part les préférences exprimées par les membres d’un groupe d’un côté et, d’autre part, les véritables préférences observées dans la vie du groupe de l’autre. Ces véritables préférences sont parfois masquées, parce que les individus qui les détiennent estiment que leurs opinions peuvent être perçues comme impopulaires.

Dans cette optique, l’horizon 1 que souhaitait voir décliner le conseil de l’écologie était défini par différents propos comme exemplifiés ci-dessous :

- l’écologie est perçue comme une préoccupation, une thématique en dehors de la foi chrétienne et de la responsabilité de chrétien∙ne∙s

- Laudato Si est une encyclique connue au-delà du monde catholique, mais elle semble peu connue et pas mise en œuvre de manière concrète au sein des paroisses catholiques du diocèse

- la sobriété est perçue comme une démarche exigeante, austère, en total contradiction avec la société de consommation croissanciste et productiviste

- le public paroissial est en majorité âgé et ne sent pas concerné au même titre que les jeunes par les conséquences du changement climatique et l’urgence de décarboniser nos modes de vie et notre économie

- la sensibilisation à l’écologie est peu présente dans les filières de formation des agents pastoraux, des prêtres et pour guider le fonctionnement des conseils de paroisses et des équipes pastorales

- la présence d’initiatives, de pratiques, d’activités autour de l’écologie dépend d’une région diocésaine à l’autre et ne sont pas connectées entre elles

- il y a peu de parole publique et politique des autorités ecclésiales sur le sujet

- de faibles ressources humaines et financières sont investies pour l’écologie au sein du travail pastoral

A l’inverse, l’horizon 3 est dépeint par différentes affirmations comme celles-ci :

- le souci de la préservation de notre maison commune et la responsabilité que nous avons envers les générations futures et le vivant font partie intégrante de la foi chrétienne

- toute action, tout engagement, pratique, projet, lieu de vie au sein du milieu pastoral sont pensés de manière durable et équitable, c’est-à-dire avec des ressources respectueuses des limites planétaires et de manière juste pour chacun∙e.

- une écologie du désir, c’est-à-dire qui puise sa source dans le cœur et qui est insufflée par l’Esprit saint, a remplacé une écologie du « il faut »

- l’apprentissage de la sobriété est perçu comme une nouvelle éthique de la consommation associée à un idéal de justice sociale et environnementale

- une préoccupation écologique est incarnée dans toutes les pratiques de l’Église et lui apporte une cohérence et une légitimité au sein de la population pour promouvoir la dimension de la parole prophétique de Laudato Si’

Pour passer d’un horizon à l’autre, il faut identifier les changements, innovations qui seront à même de perturber le système actuel et de permettre « un processus de transformation au cours duquel un système passe d’un régime d’équilibre dynamique à un autre »². Dans le plan d’action, le résultat attendu pour chaque objectif stratégique sera relié à un des trois horizons (H1, H2, H3). En outre, une analyse des parties prenantes doit être menée conjointement à l’élaboration de ces changements transformateurs afin que ceux-ci soient pleinement efficaces. En effet, en pratiques d’intelligence collective, une formule postule ceci :

Efficacité = Pertinence x Acceptation²

Elle est explicitée de la manière suivante par son autrice, Marine Simon³ : « l’Efficacité d’une idée, c’est-à-dire, sa puissance de réalisation, équivaut à sa Pertinence multipliée par l’Acceptation au carré de ceux qui participeront à sa réalisation. L’acceptation au carré signifie que cette dernière est le facteur déterminant, bien plus que la pertinence. » Il convient donc d’examiner également la capacité des acteurs∙trices en jeu à participer ou à freiner le changement ou encore à estimer leur degré de collaboration ou de frictions potentielles. Chaque partie prenante représente donc une échelle d’action à partir de laquelle une mesure peut être menée.

¹. SHARPE, B., HODGSON, A., LEICESTER, G., LYON, A. et FAZEY, I., « Three Horizons: A Pathways Practice to Transformation ». Ecology and Society, 21(2), article 47, 2016.

². GRANDJEAN Alain et LE TENO Hélène, « Transition (Point de vue 1) », in Dominique BOURG et Alain PAPAUX (dir.), Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, PUF, 2015 ; BOULANGER Paul-Marie, « Transition (Point de vue 2) », dans Dominique BOURG et Alain PAPAUX (dir.), Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, Presses Universitaires de France – PUF, 2015.

³. SIMON Marine, L’intelligence Collective, Gap, éd. Yves Michel, 2014, p. 93.