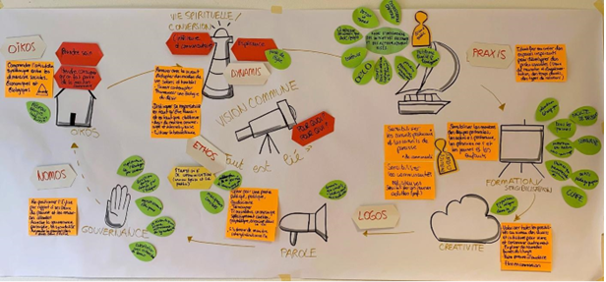

Partant de la notion que « Tout est lié » affirmée dans l’encyclique Laudato Si’, les membres du conseil ont choisi d’adopter cette idée d’interdépendance et de pensée systémique dans leur réflexion en s’aidant d’un modèle, celui des « six portes », développé dans l’ouvrage collectif intitulé « Manuel de la grande transition » dirigé par Cécile Renouard. Religieuse, présidente et co-fondatrice du Campus de la Transition – institution interacadémique au service de la transition écologique et sociale -, cette autrice est docteur en philosophie, théologienne, enseignante et chercheuse à la faculté jésuite de Paris. Son approche articule les dimensions sociales et écologiques en partant de six points de vue :

- Habiter un monde commun (OÏKOS)

- Discerner et décider pour bien vivre ensemble (ETHOS)

- Mesurer, réguler et gouverner (NOMOS)

- Se reconnecter à soi, aux autres et à la nature (DYNAMIS)

- Interpréter, critiquer et imaginer (LOGOS)

- Agir à la hauteur des enjeux (PRAXIS)

L’objectif recherché par les six portes est de fournir des clés de compréhension et de ressources pour agir et s’engager pour la grande transition, c’est-à-dire le passage « d’une situation contemporaine marquée par des trajectoires insoutenables à un état des sociétés caractérisé par la soutenabilité et l’équité, vis-à-vis des générations présentes comme des générations futures » selon Cécile Renouard.

Si le terme « écologie » est le sujet sur lequel travaille le conseil, il s’agit de le comprendre cette fois encore dans sa dimension intégrale comme définie par le pape François, c’est-à-dire :

- avec une dimension extérieure, qui étudie les milieux où vivent les êtres vivants et leurs relations à ces milieux, et une dimension intérieure, motivée par une spiritualité, une mystique qui « alimente la passion de la préservation du monde » (LS 216)

- avec une dimension individuelle et une dimension collective, y compris dans les représentations que se font les êtres humains de la nature et du vivant

- avec une dimension systémique pour appréhender la complexité du réel, puisqu’il n’est plus possible de penser le social sans l’écologie, c’est-à-dire la justice sociale sans la justice climatique

- qui prend en compte les quatre relations de l’être : relation à soi, aux autres, à la terre et à plus grand que soi

- qui appelle à une conversion (du latin conversio qui signifie le retournement, le changement de l’ordre de la métanoïa) : face à l’urgence, il faut « avancer dans une révolution culturelle courageuse » (LS 14)

Par analogie, l’Église peut être pensée comme un écosystème à l’intérieur duquel ses individus, ses instances et ses pratiques sont en relation les uns avec les autres et bougent de manière interdépendante. Si le but est d’accompagner la conversion écologique de l’Église, celle-ci ne doit pas concerner uniquement un aspect du travail pastoral, un ministère en particulier, mais l’ensemble de la vie de l’Église. En outre, il convenait aussi de se poser la question de la manière dont le conseil souhaitait agir. Il désire impliquer toutes les dimensions de la personne : la tête, le corps et le cœur.