Certaines idées reçues sont fausses et doivent être démenties : le Vatican ne verse pas d’argent à l’Eglise en Suisse ; les prêtres ne sont pas payés par l’Etat ; l’évêché ne prélève pas d’impôt, etc.

Alors comment est financé le diocèse?

Le financement de l’Eglise catholique sur le diocèse, incluant les cantons de Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel, n’est pas une question simple.

- L’évêché (services centraux du diocèse, situés à Fribourg) ne touche aucun impôt. Son budget, de l’ordre de 2.5 millions de francs, est couvert par des contributions des 4 structures cantonales du diocèse et quelques recettes propres.

- Sur le canton de Vaud, un subside que verse l’Etat à la Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud, ou FEDEC-VD, permet la rémunération des prêtres, agents pastoraux laïcs et personnel administratif. Les associations paroissiales ont souvent du personnel supplémentaire.

- Sur le canton de Fribourg, la législation prévoit que les catholiques paient un impôt à leur paroisse territoriale, qui peut utiliser ces revenus pour entretenir les lieux de culte et rémunérer le personnel local. Une part de l’impôt est transmise à la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg, ou CEC-FR, qui se charge des tâches supra-paroissiales et de la rémunération du personnel pastoral, prêtres et laïcs.

- À Genève, l’Eglise et l’Etat sont séparés : il n’y a pas de soutien de l’Etat à l’activité de l’Eglise, si bien que la contribution ecclésiastique prélevée par l’intermédiaire de l’Etat est facultative. Le budget de l’Eglise catholique romaine genevoise à Genève, ou ECR-GE, ne peut être couvert que grâce à la générosité des fidèles, sans qui le fonctionnement opérationnel de l’Eglise ne serait pas possible.

- En ce qui concerne le canton de Neuchâtel, la situation est très proche de celle de Genève : il existe une contribution ecclésiastique, mais elle est facultative et, de ce fait, ne permet pas la couverture des dépenses de l’Eglise. La Fédération catholique romaine de Neuchâtel, ou FCR-NE, doit ainsi être soutenue par les dons des fidèles du canton.

Marguerite Bays (8. September 1815 – 27. Juni 1879) kam als zweites von sieben Geschwistern einer Bauernfamilie in La Pierra (in der Gegend von Freiburg) auf die Welt. Von Beruf war sie Näherin und spürte den Ruf Gottes, ein eheloses Leben zu führen und Gott und den Nächsten mit ihrem einfachen Leben zu dienen. Jeden Tag lässt sie sich von Gott heiligen und ist bemüht, alle Verrichtungen des täglichen Lebens in Liebe, Demut und Schweigen zu erledigen. In der Anbetung Jesu in der Eucharistie in der Pfarrkirche von Siviriez, bei der Messe oder im stillen Kämmerlein bei der Meditation des Kreuzweges schöpft sie die Kraft, die sie ihren Angehörigen und der ganzen Welt näher bringt. Bereits zu Lebzeiten fiel sie durch ihre Tugenden, ihre Ratschläge und ihre liebevolle Präsenz auf, die zum Herzen Jesu führt und wird ans Bett von Kranken und Sterbenden gerufen, die ihre Sorgen mit ihr teilen. Sie hilft den Ärmsten der Armen und wie eine Katechetin der ersten Stunde unterrichtet sie die Kinder in der Liebe Gottes und begleitet sie manchmal nach Notre-Dame du Bois. Sie hilft ihnen, erfinderisch und spielerisch durch die Kontemplation der Weihnachtskrippe das Evangelium zu entdecken, indem sie auf den Heiligen Geist hört. Die Kinder eilen zu ihr und sind begeistert. Marguerite Bays war Terziarin des Ordens des hlg. Franz von Assisi und hat die Stigmata getragen.

Marguerite Bays (8. September 1815 – 27. Juni 1879) kam als zweites von sieben Geschwistern einer Bauernfamilie in La Pierra (in der Gegend von Freiburg) auf die Welt. Von Beruf war sie Näherin und spürte den Ruf Gottes, ein eheloses Leben zu führen und Gott und den Nächsten mit ihrem einfachen Leben zu dienen. Jeden Tag lässt sie sich von Gott heiligen und ist bemüht, alle Verrichtungen des täglichen Lebens in Liebe, Demut und Schweigen zu erledigen. In der Anbetung Jesu in der Eucharistie in der Pfarrkirche von Siviriez, bei der Messe oder im stillen Kämmerlein bei der Meditation des Kreuzweges schöpft sie die Kraft, die sie ihren Angehörigen und der ganzen Welt näher bringt. Bereits zu Lebzeiten fiel sie durch ihre Tugenden, ihre Ratschläge und ihre liebevolle Präsenz auf, die zum Herzen Jesu führt und wird ans Bett von Kranken und Sterbenden gerufen, die ihre Sorgen mit ihr teilen. Sie hilft den Ärmsten der Armen und wie eine Katechetin der ersten Stunde unterrichtet sie die Kinder in der Liebe Gottes und begleitet sie manchmal nach Notre-Dame du Bois. Sie hilft ihnen, erfinderisch und spielerisch durch die Kontemplation der Weihnachtskrippe das Evangelium zu entdecken, indem sie auf den Heiligen Geist hört. Die Kinder eilen zu ihr und sind begeistert. Marguerite Bays war Terziarin des Ordens des hlg. Franz von Assisi und hat die Stigmata getragen.

Als Dominikaner, Philosoph und Theologe war er stark vom Gedankengut von Kardinal Journet beeinflusst.

Als Dominikaner, Philosoph und Theologe war er stark vom Gedankengut von Kardinal Journet beeinflusst. Er war der Gründer von «Nova et Vetera» und hat beim Zweiten Vatikanischen Konzil eine wichtige Rolle gespielt.

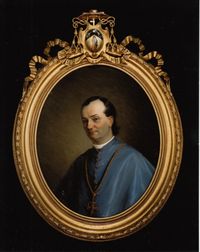

Er war der Gründer von «Nova et Vetera» und hat beim Zweiten Vatikanischen Konzil eine wichtige Rolle gespielt. Er wurde 1824 in Carouge (GE) geboren, wurde später Kaplan in Genf (Saint-Germain) und fiel durch seine Begabung als Redner auf anlässlich seiner Reisen nach Paris und in andere französische Diözesen, um Mittel für den Bau der Kirche Notre-Dame (1857) zu sammeln. Nachdem er Erzpriester und Pfarrer in Genf (1864) war, ernannte man ihn zum Titularbischof von Hebron mit der Funktion des Weihbischofs von Genf. Dies wurde als erster Schritt auf die Errichtung einer Diözese in Genf angesehen und missfiel den politischen Behörden. Seine Ernennung zum apostolischen Vikar von Genf im Jahre 1873 wurde als Angriff auf die Verfassung der Eidgenossenschaft betrachtet, sodass Mgr. Mermillod vom Bundesrat des Landes verwiesen wurde.

Er wurde 1824 in Carouge (GE) geboren, wurde später Kaplan in Genf (Saint-Germain) und fiel durch seine Begabung als Redner auf anlässlich seiner Reisen nach Paris und in andere französische Diözesen, um Mittel für den Bau der Kirche Notre-Dame (1857) zu sammeln. Nachdem er Erzpriester und Pfarrer in Genf (1864) war, ernannte man ihn zum Titularbischof von Hebron mit der Funktion des Weihbischofs von Genf. Dies wurde als erster Schritt auf die Errichtung einer Diözese in Genf angesehen und missfiel den politischen Behörden. Seine Ernennung zum apostolischen Vikar von Genf im Jahre 1873 wurde als Angriff auf die Verfassung der Eidgenossenschaft betrachtet, sodass Mgr. Mermillod vom Bundesrat des Landes verwiesen wurde.

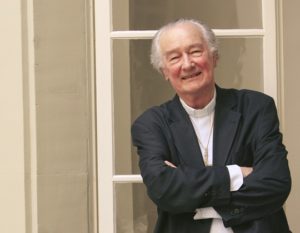

Bischof Genoud wurde 1942 in Châtel-St-Denis geboren. Er wurde am 22. Juni 1968 in Freiburg zum Priester geweiht. Erst war er Lehrer am Lehrerseminar Freiburg, dann am Kollegium St. Michael in Freiburg. In den 70er Jahren erteilte er am Gymnasium des Südens (Collège du Sud) in Bulle Philosophieunterricht und dann während mehrerer Jahre an der École de la Foi. Vor der Übernahme der Leitung der Diözese Lausanne, Genf und Freiburg war er Regens des diözesanen Priesterseminars (von 1994 bis 1996) und Lehrbeauftragter an der Universität Freiburg (von 1996 bis 1999). Am 24. Mai 1999 wurde er zum Bischof geweiht. Ab 2007 war er Mitglied des Präsidiums der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) und ab 1999 Mitglied und Präsident der frankophonen Gruppe des europäischen bischöflichen Rates für die Medien (CEEM). Bischof Genoud leitete den Abschluss des Diözesanen Forums 2000, das dem Leben des Bistums neuen Ansporn, neue Hoffnung und neuen missionarischen und karitativen Elan einhauchen sollte. In der Folge dieser grossen Versammlung entstanden die diözesanen Foren. Er hat die territoriale Pastoral unter dem Blickwinkel «den Glauben vorschlagen» reformiert. Bernard Genoud verstarb an den Folgen einer Krebserkrankung am 21. September 2010 im Pflegeheim La Providence in Freiburg.

Bischof Genoud wurde 1942 in Châtel-St-Denis geboren. Er wurde am 22. Juni 1968 in Freiburg zum Priester geweiht. Erst war er Lehrer am Lehrerseminar Freiburg, dann am Kollegium St. Michael in Freiburg. In den 70er Jahren erteilte er am Gymnasium des Südens (Collège du Sud) in Bulle Philosophieunterricht und dann während mehrerer Jahre an der École de la Foi. Vor der Übernahme der Leitung der Diözese Lausanne, Genf und Freiburg war er Regens des diözesanen Priesterseminars (von 1994 bis 1996) und Lehrbeauftragter an der Universität Freiburg (von 1996 bis 1999). Am 24. Mai 1999 wurde er zum Bischof geweiht. Ab 2007 war er Mitglied des Präsidiums der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) und ab 1999 Mitglied und Präsident der frankophonen Gruppe des europäischen bischöflichen Rates für die Medien (CEEM). Bischof Genoud leitete den Abschluss des Diözesanen Forums 2000, das dem Leben des Bistums neuen Ansporn, neue Hoffnung und neuen missionarischen und karitativen Elan einhauchen sollte. In der Folge dieser grossen Versammlung entstanden die diözesanen Foren. Er hat die territoriale Pastoral unter dem Blickwinkel «den Glauben vorschlagen» reformiert. Bernard Genoud verstarb an den Folgen einer Krebserkrankung am 21. September 2010 im Pflegeheim La Providence in Freiburg. Pierre Bürcher, am 20. Dezember 1945 in Fiesch (Wallis) geboren, wurde am 27. März 1971 in Genf zum Priester geweiht. Am 29. Januar 1994 wurde er zum Weihbischof des Bistums Lausanne, Genf und Freiburg ernannt, am 12. März 1994 geweiht. Am 30. Oktober 2007 ernannte ihn Papst Benedikt XVI. zum Bischof von Reykjavik, die Amtsübernahme erfolgte am 15. Dezember 2007. Papst Franziskus akzeptiert per 18. September 2015 den von ihm eingereichten vorzeitigen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen. Vom 20. Mai 2019 bis am 19. März 2021 war er apostolischer Administrator der Diözese Chur.

Pierre Bürcher, am 20. Dezember 1945 in Fiesch (Wallis) geboren, wurde am 27. März 1971 in Genf zum Priester geweiht. Am 29. Januar 1994 wurde er zum Weihbischof des Bistums Lausanne, Genf und Freiburg ernannt, am 12. März 1994 geweiht. Am 30. Oktober 2007 ernannte ihn Papst Benedikt XVI. zum Bischof von Reykjavik, die Amtsübernahme erfolgte am 15. Dezember 2007. Papst Franziskus akzeptiert per 18. September 2015 den von ihm eingereichten vorzeitigen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen. Vom 20. Mai 2019 bis am 19. März 2021 war er apostolischer Administrator der Diözese Chur. Antoine-Marie Grab wurde am 3. Februar 1930 in Zürich geboren. Am 12. Juni 1954 wurde er zum Priester geweiht, im Februar 1987 zum Weihbischof von Genf, dann 1995 zum Bischof der Diözese von Lausanne, Genf und Freiburg und 1998 an die Spitze des Bistums Chur ernannt. Er präsidierte die SBK von 1998 bis 2006. Überdies war er von 2001 bis 2006 Präsident des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE). Am 16. September 2007 emeritierte er. Amédée Grab verstarb am 19. Mai 2019.

Antoine-Marie Grab wurde am 3. Februar 1930 in Zürich geboren. Am 12. Juni 1954 wurde er zum Priester geweiht, im Februar 1987 zum Weihbischof von Genf, dann 1995 zum Bischof der Diözese von Lausanne, Genf und Freiburg und 1998 an die Spitze des Bistums Chur ernannt. Er präsidierte die SBK von 1998 bis 2006. Überdies war er von 2001 bis 2006 Präsident des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE). Am 16. September 2007 emeritierte er. Amédée Grab verstarb am 19. Mai 2019. Bischof Pierre Mamie, jurassischer Herkunft, geboren am 4. März 1920 in La Chaux-de-Fonds, wurde am 7. Juli 1946 in Freiburg zum Priester geweiht. Er wirkte zuerst als Kaplan in Lausanne (Pfarrei St- Rédempteur), war anschliessend Studentenseelsorger an der Universität Lausanne. Darauf studierte er in Rom und Jerusalem. Als Regens des Priesterseminars dozierte er Exegese. Im Juli 1968 wurde er zum Weihbischof von Bischof François Charrière ernannt. Kardinal Charles Journet weihte ihn am 6. Oktober 1968 zum Bischof. Am 29. Dezember 1970 wurde er zum Diözesanbischof von Lausanne, Genf und Freiburg ernannt. Er war Mitglied des Päpstlichen Rats zur Förderung der Einheit der Christen (1973 bis 2000) und auch Mitglied der Kongregation für den Klerus (1979 bis 1982). Bischof Mamie präsidierte die Schweizer Bischofskonferenz in den Jahren 1977 bis 1979 sowie 1992 bis 1994. Nach 25-jähriger Tätigkeit als Diözesanbischof reichte er gemäss dem Kirchenrecht im März 1995 dem Papst seinen Rücktritt ein. Er verstarb am 14. März 2008.

Bischof Pierre Mamie, jurassischer Herkunft, geboren am 4. März 1920 in La Chaux-de-Fonds, wurde am 7. Juli 1946 in Freiburg zum Priester geweiht. Er wirkte zuerst als Kaplan in Lausanne (Pfarrei St- Rédempteur), war anschliessend Studentenseelsorger an der Universität Lausanne. Darauf studierte er in Rom und Jerusalem. Als Regens des Priesterseminars dozierte er Exegese. Im Juli 1968 wurde er zum Weihbischof von Bischof François Charrière ernannt. Kardinal Charles Journet weihte ihn am 6. Oktober 1968 zum Bischof. Am 29. Dezember 1970 wurde er zum Diözesanbischof von Lausanne, Genf und Freiburg ernannt. Er war Mitglied des Päpstlichen Rats zur Förderung der Einheit der Christen (1973 bis 2000) und auch Mitglied der Kongregation für den Klerus (1979 bis 1982). Bischof Mamie präsidierte die Schweizer Bischofskonferenz in den Jahren 1977 bis 1979 sowie 1992 bis 1994. Nach 25-jähriger Tätigkeit als Diözesanbischof reichte er gemäss dem Kirchenrecht im März 1995 dem Papst seinen Rücktritt ein. Er verstarb am 14. März 2008. Gabriel Bullet, geboren am 22. März 1921 in Estavayer-le-Lac (FR), wurde am 8. Juli 1945 in Freiburg zum Priester geweiht. Von 1950 bis 1951 studierte er in Rom und an der Universität Freiburg von 1954 bis 1958 bis zu seinem Abschluss mit dem Doktorat in Theologie. Er wurde Lehrbeauftragter an der Universität Freiburg für Katechetik und dann für Moraltheologie. 1968 wurde er zum Direktor des theologischen Institutes der Universität ernannt und übte auch das Amt des stellvertretenden Oberen des Seminars von 1957 bis 1970 aus. Am 19. Dezember 1970 ernannte Paul VI. Gabriel Bullet zum Weihbischof unserer Diözese. Am 6. Februar 1971 wurde er von Bischof François Charrière zum Bischof geweiht und war vor allem für den Kanton Waadt zuständig. Ab 1987 residierte Weihbischof Bullet in Lausanne. Zwischen 1988 und 1991 war er Vizepräsident der Schweizer Bischofskonferenz. Sein Rücktritt wurde 1993 angenommen, und Weihbischof Gabriel Bullet verstarb am 7. September 2011.

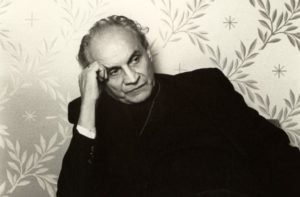

Gabriel Bullet, geboren am 22. März 1921 in Estavayer-le-Lac (FR), wurde am 8. Juli 1945 in Freiburg zum Priester geweiht. Von 1950 bis 1951 studierte er in Rom und an der Universität Freiburg von 1954 bis 1958 bis zu seinem Abschluss mit dem Doktorat in Theologie. Er wurde Lehrbeauftragter an der Universität Freiburg für Katechetik und dann für Moraltheologie. 1968 wurde er zum Direktor des theologischen Institutes der Universität ernannt und übte auch das Amt des stellvertretenden Oberen des Seminars von 1957 bis 1970 aus. Am 19. Dezember 1970 ernannte Paul VI. Gabriel Bullet zum Weihbischof unserer Diözese. Am 6. Februar 1971 wurde er von Bischof François Charrière zum Bischof geweiht und war vor allem für den Kanton Waadt zuständig. Ab 1987 residierte Weihbischof Bullet in Lausanne. Zwischen 1988 und 1991 war er Vizepräsident der Schweizer Bischofskonferenz. Sein Rücktritt wurde 1993 angenommen, und Weihbischof Gabriel Bullet verstarb am 7. September 2011. Er wurde am 1. September 1893 in Cerniat (FR) geboren und am 15. Juli 1917 von Bischof Colliard zum Priester geweiht. Von 1921 bis 1923 wurde er von der Diözese nach Rom ans Angelicum geschickt, wo er Kirchenrecht studierte und seinen Doktorgrad erhielt. Am 24. April 1924 wurde er zum Professor am Grossen Seminar von Freiburg ernannt. Zusammen mit Charles Journet gründete er 1926 die Zeitschrift Nova et Vetera. Von 1941 bis 1945 war er auch Direktor der Zeitung La Liberté in Freiburg. Am 24. Oktober 1945 wurde er von Pius XII. ernannt und am 21. November in der Kathedrale St. Nikolaus zum Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg geweiht. 1970 erklärt er seinen Rücktritt und verstarb am 11. Juli 1976.

Er wurde am 1. September 1893 in Cerniat (FR) geboren und am 15. Juli 1917 von Bischof Colliard zum Priester geweiht. Von 1921 bis 1923 wurde er von der Diözese nach Rom ans Angelicum geschickt, wo er Kirchenrecht studierte und seinen Doktorgrad erhielt. Am 24. April 1924 wurde er zum Professor am Grossen Seminar von Freiburg ernannt. Zusammen mit Charles Journet gründete er 1926 die Zeitschrift Nova et Vetera. Von 1941 bis 1945 war er auch Direktor der Zeitung La Liberté in Freiburg. Am 24. Oktober 1945 wurde er von Pius XII. ernannt und am 21. November in der Kathedrale St. Nikolaus zum Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg geweiht. 1970 erklärt er seinen Rücktritt und verstarb am 11. Juli 1976. Marius Besson wurde am 28. Juni 1876 in Turin geboren. Später besuchte er das kleine Seminar in Lyon und dann das grosse Seminar in Alix (Rhône). Von 1894 bis 1900 studierte er an der Universität Freiburg und schloss mit dem Diplom in Theologie ab. Am 23. Juli 1899 wurde er zum Priester geweiht und zum Kaplan in La Chaux-de-Fonds ernannt. 1905 erhielt er den Titel des Dr. phil. Von der Universität Freiburg. Als Rektor und Professor am Seminar von Freiburg von 1907 bis 1916 war er gleichzeitig Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Freiburg von 1908 bis 1920. Er war auch Gründer der katholischen Wochenzeitung «L’Echo vaudois», die er von 1910 bis 1919 leitete. Nach seiner Ernennung durch Benedikt XV. am 5. Mai 1920 wurde er am 13. Mai desselben Jahres zum Bischof geweiht.

Marius Besson wurde am 28. Juni 1876 in Turin geboren. Später besuchte er das kleine Seminar in Lyon und dann das grosse Seminar in Alix (Rhône). Von 1894 bis 1900 studierte er an der Universität Freiburg und schloss mit dem Diplom in Theologie ab. Am 23. Juli 1899 wurde er zum Priester geweiht und zum Kaplan in La Chaux-de-Fonds ernannt. 1905 erhielt er den Titel des Dr. phil. Von der Universität Freiburg. Als Rektor und Professor am Seminar von Freiburg von 1907 bis 1916 war er gleichzeitig Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Freiburg von 1908 bis 1920. Er war auch Gründer der katholischen Wochenzeitung «L’Echo vaudois», die er von 1910 bis 1919 leitete. Nach seiner Ernennung durch Benedikt XV. am 5. Mai 1920 wurde er am 13. Mai desselben Jahres zum Bischof geweiht. Das Schild ist in drei Teile gespalten, was relativ selten ist. Im ersten Drittel befinden sich die Wappenzeichen des Kapitels der Kathedrale von Lausanne (Kollegium der Domherren), «Pro blessem Argent und Gules wurden zwei Pyxe gegengetauscht». Die Glasuren (Farben) nehmen weiss und rot auf, was für die Stadt Lausanne typisch ist. Nach der Auflösung des Kapitels 1537 wurden die Wappen zu denen der Diözese (von Lausanne). Sie finden sich in den heutigen Wappen der waadtländischen Gemeinden Vuarrens und Prévonloup wieder.

Das Schild ist in drei Teile gespalten, was relativ selten ist. Im ersten Drittel befinden sich die Wappenzeichen des Kapitels der Kathedrale von Lausanne (Kollegium der Domherren), «Pro blessem Argent und Gules wurden zwei Pyxe gegengetauscht». Die Glasuren (Farben) nehmen weiss und rot auf, was für die Stadt Lausanne typisch ist. Nach der Auflösung des Kapitels 1537 wurden die Wappen zu denen der Diözese (von Lausanne). Sie finden sich in den heutigen Wappen der waadtländischen Gemeinden Vuarrens und Prévonloup wieder.